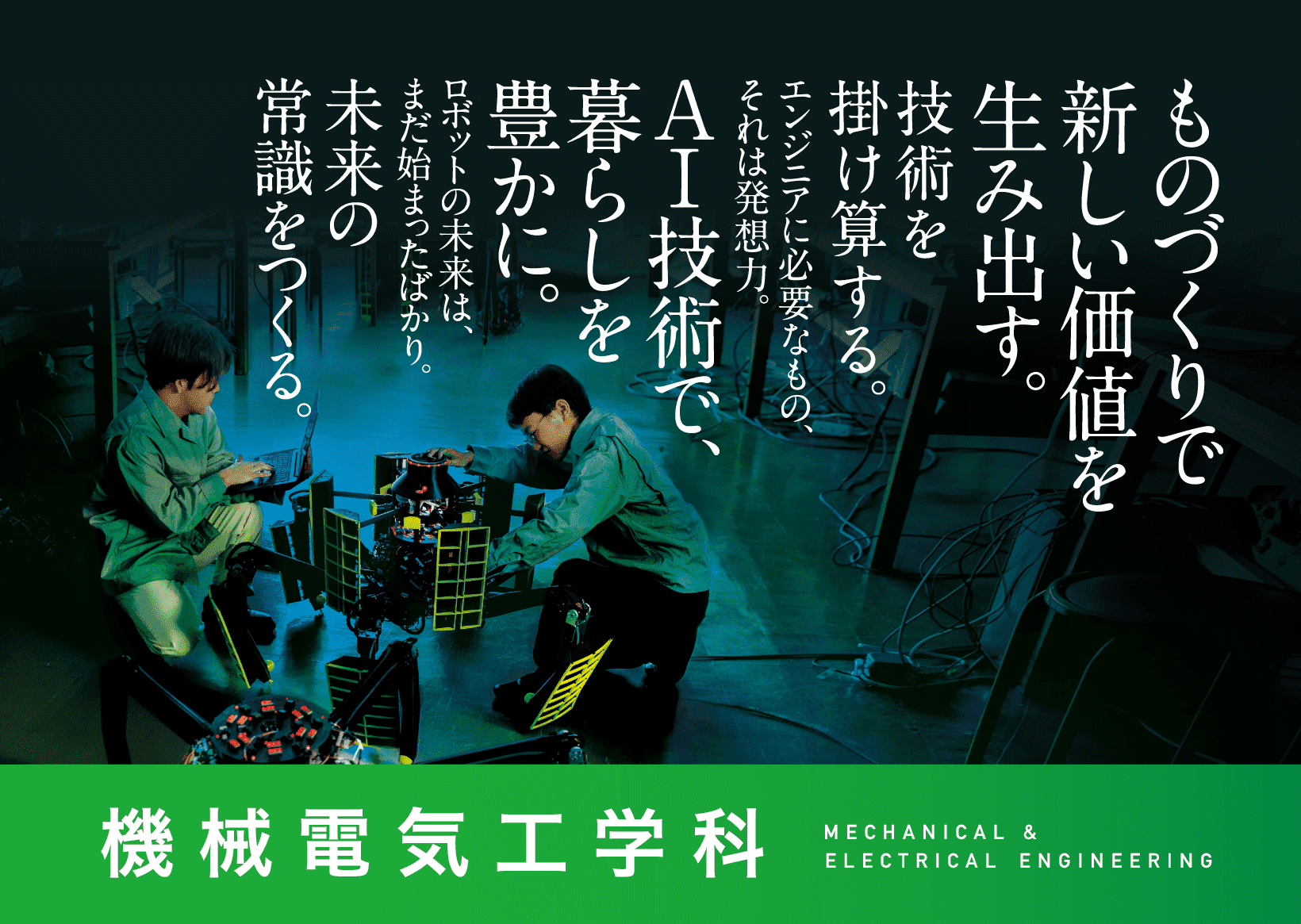

新しい技術を創り出す。

今はまだ存在しない技術や製品を生み出す次世代のエンジニアになる。

学びの特色

-

未来をつくる研究テーマ

私たちの暮らしを支える自動車やロボット、エネルギーなどを研究し、未来を創造するエンジニアへと成長していきます。

-

“ものづくり”のノウハウを学ぶ

最新のデジタルツールを活用した実習や卒業研究で、これからの「ものづくり」に欠かすことのできない技術とセンスを磨きます。

-

新しい発想を刺激する融合カリキュラム

「ものづくり」は機械・電気・制御・情報など様々な技術が融合しているため、新しい価値を創造する技術力や工学的発想力を身につけます。

-

ライフラインを支えるエンジニアを育てる

私たちの当たり前の日常を支えている機械や電気分野のエンジニアは、人々の暮らしを支えている使命感や技術者倫理も養っていきます。

-

就職に強い!機械も電気も学んだ人材

機械や電気を融合して学ぶため、製造、開発、設計、電力、通信、保守・管理分野など多岐にわたり、質の高い就職実績を誇っています。

3つのコース

新しい価値を創造するエンジニアを目指す。 未来創造工学コース

-

POINT 1

未来の暮らしを叶える技術革新の担い手へ

-

POINT 2

社会の課題解決に貢献する創造的エンジニア

-

POINT 3

未来のキーワードで学ぶAI・新エネルギーロボティクス

- ロボット工学

- 電気機器設計製図

- エネルギー工学

- 自動車実験・実習

- メカトロニクス応用

- ロボットプロジェクト

電気・電子と制御技術を活かした新しいシステム開発。 電気・制御システム融合コース

-

POINT 1

環境・エネルギー問題に

電気・電子・情報の視点でアプローチ -

POINT 2

自動車・ロボットを進化させる制御システムを学ぶ

-

POINT 3

身につけた知識・技術を証明する資格取得をサポート

- 情報通信工学

- 電磁気学

- 制御工学

- パワーエレクトロニクス

- 電気回路

- 送配電工学

社会の発展を支える機械設計・開発を学ぶ。 先端ものづくり設計コース

-

POINT 1

デジタルツールを駆使した次世代ものづくりを牽引する

-

POINT 2

開発・研究を支えるシミュレーション技術を修得

-

POINT 3

福祉の視点から人にやさしい工学を追求

- CAD/CAE

- 機械加工実習

- CAD/CAM

- 機械妻素殷計

- 自動車工学

- 材料力学

学びの内容

日本のソコヂカラ!

私たちの生活を支えるのは、日本のものづくり産業です!NBUでは様々な研究室のもとで、日本の未来を創るものづくりエンジニアを育てています。

工学技術で、ひとに優しい

社会を支える。

障がいを持つ人たちが社会活動を行うための支援装置として移動用情報提示装置や発声練習装置を研究開発。工学技術を医療や福祉分野に役立てることで、すべての人がより安全で、より豊かな生活ができる社会をつくります。

技術を掛け算する。

機械・電気・制御・情報などを融合して学ぶカリキュラムをベースに、最新のデジタルツールやものづくりセンターを活用して、未来のものづくりに挑戦します。

ロボットの「頭脳」を制御する。

人間が脳からの信号によって手足を動かすように、ロボットも制御システムの信号によって動いています。今後ますます進化し、医療や福祉、災害援助など様々な分野でのニーズが高まるロボット開発を牽引するエンジニアを育てます。

目指せる職種

- 機械開発・設計技術者

- 自動車開発・設計技術者

- 電気・電子技術者

- 機械系プラント技術者

- ロボット開発・設計技術者

- 電気系プラント技術者

- 情報通信技術者

- 高等学校教諭(工業)

- エネルギー開発・運用技術者

-

メカトロニクス関連

開発設計技術者

進路・就職

就職率

※就職率は、

「就職者数÷就職希望者数」で算出しています。

進路・就職先

- JASM㈱

- ㈱四電工

- ダイキエンジニアリング㈱

- オムロンフィールドエンジニアリング㈱

- ㈱中電工

- REALIZE ㈱(旧:石井工作研究所)

- ㈱オーバル

- フクダ電子㈱

- 佐伯重工業㈱

- ㈱神戸製鋼所加古川製鉄所

- 日本磁力選鉱㈱

- ㈱臼杵造船所

- ダイオーエンジニアリング㈱

- 東亞合成㈱

- ㈱南日本造船

- ㈱上組

- 東芝キャリア㈱

- 太平洋セメント㈱

- 東海プラントエンジニアリング㈱

- 三菱電機プラントエンジニアリング㈱

- ㈱戸髙鉱業社

- 日本金属㈱

- 西部電機㈱

- 清本鉄工㈱

- 日鉄テックスエンジ㈱

- ㈱デンケン

- 西日本電線㈱

- アルバック九州㈱

- 河野電気㈱

- ㈱大分銀行

- ㈱YE DIGITAL

- ㈱九南

- 国家公務員一般職(労働局)

- ダイキョーニシカワ㈱

- 柳井電機工業㈱

- (一財)九州電気保安協会

- 村田機械㈱

- モバイルクリエイト㈱

- 高等学校教諭

- ㈱SUBARU

- NTTコムウェア㈱

- 九州大学大学院

- 三菱ふそうトラック・バス㈱

- ㈱システナ

- 九州工業大学大学院

- 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱

- ㈱テレビ大分

- 北陸先端科学技術大学院大学

- ㈱九電工

- J:COM㈱

- 日本文理大学大学院